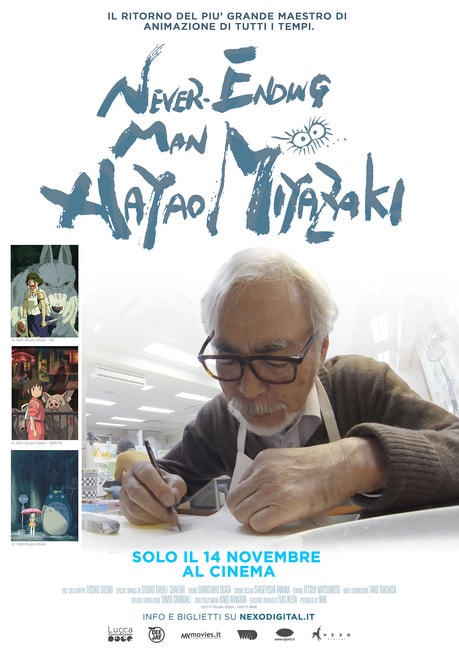

Nel 2020 arriva sulla piattaforma italiana di streaming Primevideo il documentario Never Ending Man: Hayao Miyazaki. In occasione dell’80 ° compleanno del regista giapponese pubblico una recensione del film, certamente non rivolto ad un pubblico infantile ma interessante e godibile per spettatori curiosi sul “dietro le quinte” di numerose idee mostrate da Miyazaki sul grande schermo

| Titolo originale | Owaranai hito: Miyazaki Hayao 終わらない人 宮崎駿 |

| Regia | Kaku Arakawa |

| Paese | Giappone |

| Durata | 70 minuti |

| Genere | Documentario |

| Colore | Colore |

| Formato | 16:9 |

| Età | per tutti, consigliato dai 10 anni |

Siamo nel 2015. La pioggia scrosciante che fonde e annulla il verde, piante generose che riversano la loro essenza attraversando illusoriamente le finestre di una casa-studio. Non sono date indicazioni precise sul luogo, ma sembra di riconoscere la pacifica area suburbana (visitata da chi scrive proprio a inizio 2016, mentre le riprese del documentario stavano per terminare) dove sorge il Museo Ghibli, magico luogo in cui un enorme e immobile Totoro accoglie i visitatori, invitati ad abbeverarsi di quegli interni e di quelle suggestioni senza poterle immortalare a loro volta.

Hayao Miyazaki, quasi 75 anni, torna nel quartiere periferico di Tokyo dove sono nate le sue storie, e dove da un semplice luogo di lavoro si è fatta strada l’epica legata allo studio Ghibli, ai suoi personaggi ma anche al suo creatore-personaggio, con quel volto iconico e facilmente riducibile a simbolo, a idea.

Nell’iniziale, quasi spettrale silenzio l’artista si riappropria di quei gesti quotidiani che precedevano o accompagnavano il lavoro, come la preparazione di un pasto caldo e fumante, uno dei tanti pasti evocati e abbondantemente descritti nei particolari disegnati in tante sue pellicole. Non è un’idea, né un simbolo, l’uomo Miyazaki. É un ideatore, un disegnatore, ma anche una persona consapevole del suo corpo segnato e stanco, pur nella sorprendente leggerezza dei gesti che traspare dallo schermo del documentario che lo filma. Il regista si schernisce, come a ritrarsi, definendosi “un povero vecchio”. Tale consapevolezza si rifrange nel lento incedere delle stagioni che accompagneranno la sua nuova avventura, con il cielo e le piante a ricordarci in ogni istante la bellezza della natura, così elegantemente profusa nelle immagini create, e insieme la sua inesorabile e apparente ciclicità.

I tratti marcati di Hayao raccontano molto di lui, così come le sue frasi nette: dopo la realizzazione dell’ultimo lungometraggio nel 2013, il semi autobiografico Si alza il vento, l’autore ha sentito all’improvviso di non aver più molto da raccontare, o meglio di non avere la forza per farlo. Emergono, tra un sorriso sornione e una bonaria lamentela su di sé, gli spigoli così tipicamente nipponici di una personalità che nell’immaginario del suo vasto pubblico si era andata formando come completamente diversa, forse tutta sospesa e sognante come le meduse e i pesci fantastici di Ponyo sulla scogliera.

Myiazaki è molto esigente e ricorda come con calma rigidità l’atteggiamento inamovibile e perentorio con cui sollecitava i suoi collaboratori. Da un momento all’altro la frenesia dello studio, delle tante penne al lavoro su fogli giallastri, ha lasciato spazio agli ambienti vuoti dovuti all’impossibilità di poter “fare abbastanza”. O tutto o niente, in un’ottica in cui nulla è lasciato al caso. I collaboratori di un tempo non ci sono più, perché ogni tassello di un film è estremamente importante e il maestro non ha l’energia necessaria per guidare un nuovo progetto. Quando c’era Marnie, del quarantenne Honebayashi, è un nostalgico e struggente ultimo capitolo dello Studio Ghibli, che chiude i battenti nel 2014 (l’ epigono fonderà, di lì a poco, lo Studio Ponoc). Dolente e asciutto è il ricordo di una collega animatrice, la cui dipartita recentemente appresa è accolta dal regista con una dura rassegnazione, aspro e difficoltoso è l’affastellarsi di ricordi, in gran parte piacevoli ma incastonati in un passato che non potrà ripetersi. Anche l’animazione in fondo, pur non fotografando la vita mentre passa, è un’altra espressione di quella “morte in movimento” che è il cinema stesso.

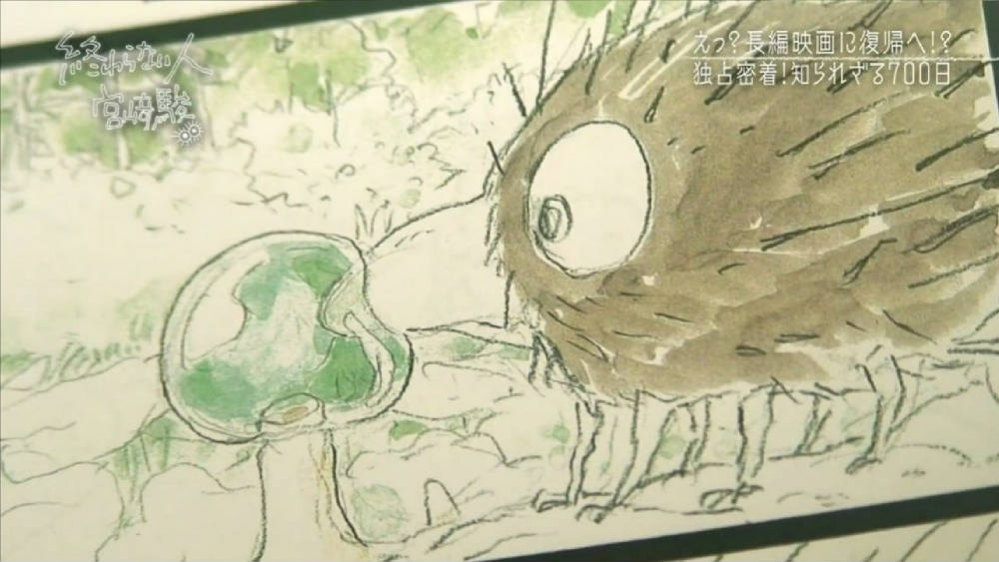

Ma il regista, incompleto proprio perché vivo, accetta di incontrare un gruppo di giovani animatori per dar vita ad un cortometraggio con un bruco protagonista. Da questo canovaccio semplicissimo nascerà una cooperazione eterna, faticosissima, fatta di barlumi d’entusiasmo e ascolto reciproco così come di incomprensioni, di intoppi tecnici e umani dovuti al modo nettamente diverso di comunicare tra “il vecchio” e “i giovani”. Gli ambienti minimali dello studio si riempiono di nuova luce, nuovi sguardi ma anche di un accostarsi alla vita e al lavoro completamente alieno, tecnicizzato e veloce, paradossalmente rilassato perché può permettersi di non essere certosino, maniacale, grazie agli ausili costanti dei mezzi digitali.

Il “bruco” riuscirà a prendere vita, ma fino a che punto il progetto potrà dirsi realizzato? Le creaturine brulicanti attorno al protagonista saranno forse nuovi tarli nella mente del regista, ridestato dalla speranza di poter nuovamente creare qualcosa di grande, forse un film dell’imprevisto e dell’incontro.

(pubblicato anche su filmtv.it)